序 言

武义,青山绿水,物华天宝。漫长的历史,璀灿的人文,在武义大地上交织成华美的乐章,奏响一曲曲武义人从农耕走向耕读的文明之歌。陈列共分三个部分。第一部分展示了武义的山水地貌和自然资源,以彰显一地水土之美和物产之丰;第二、三部分分别讲述了武义悠久的人文历史和多样的民俗风情,以反映一方人文之盛和风俗之阜。武义人在这方土地上与自然和谐相处,走过千年时光。

(一) 自然部分

武义位于浙江省中部,境内峰峦连绵,间有平畴沃野,呈“八山半水分半田”之格局。大红岩、牛头山、千丈岩,景观奇秀;萤石、温泉、茶叶、莲子,物产丰饶。自然资源的多样性,孕育宜居的生态环境——这是武义人民赖以生息的家园,他们生长于兹,耕读于兹,谱写人与自然和谐共生的华章。

动植物化石

萤石

(二) 历史部分

天之所覆,地之所载。生机盎然的溪谷平川、青山秀水,滋养了武义的历史和人文。勤劳质朴的武义人,在此繁衍生息、渔钓采樵、耕读传家,世代践行“天人合一”“道法自然”的处世理念。武义人对土地爱得深沉,重乡情,恋家园,形成“民多务本”“不轻去其乡”的传统地域文化性格。

大公山、草马湖、董源坑遗址的斑驳地层,见证武义大地最早升起的文明之光。

西晋墓葬出土器物

1979年10月,从武义北缸窑一座西晋墓葬中出土16件随葬明器。所谓明器,是供死者冥间生活之用的器物,因此也称“冥器”,是古人“事死如事生”观念的产物。这套组合明器中,罐、洗、钵、盘、杯、碗、罍、熏炉、醮斗等是生活器具;谷仓、猪圈、狗圈、鸡舍、水井等属于模型明器。器物细节制作精细,生活气息浓郁,极富西晋特色,是婺州窑瓷器中的精品。既真实地反映了武义先民在西晋时期的生活状态,也是研究西晋时期丧葬习俗和制瓷工艺的实物资料。

唐大历十二年铜钟

这口铜钟,原为冲真观之物,铸造于唐代大历十二年,重1500斤。作为与叶法善相关的重器,历来享有盛名。据乾隆二十八年《宣平县志》载:邻县乡民觊得铜钟,合伙往盗,因钟过重,欲砸碎搬走,钟声轰响,引来四乡村人,盗贼仓惶窜逃,铜钟遂得保存,然钟纽被砸至残。唐代铜钟并不多见,这口铜钟堪称国宝。

宋代人物金饰件

首饰,宋代又称“头面”,通常指妇女的全套簪戴。两宋女子的金银首饰为冠梳、钗簪、耳环、钏镯、戒指、帔坠。首饰纹样,以瓜果、花卉、鸾凤、水禽等最为常见。

南宋青釉瓷观音像

宋元明时期的龙泉窑,是古代青瓷工艺之集大成者,以釉色莹润、线条流畅、造型典雅著称。南宋时期成功烧制的梅子青、粉青釉,更是青瓷审美的典范。

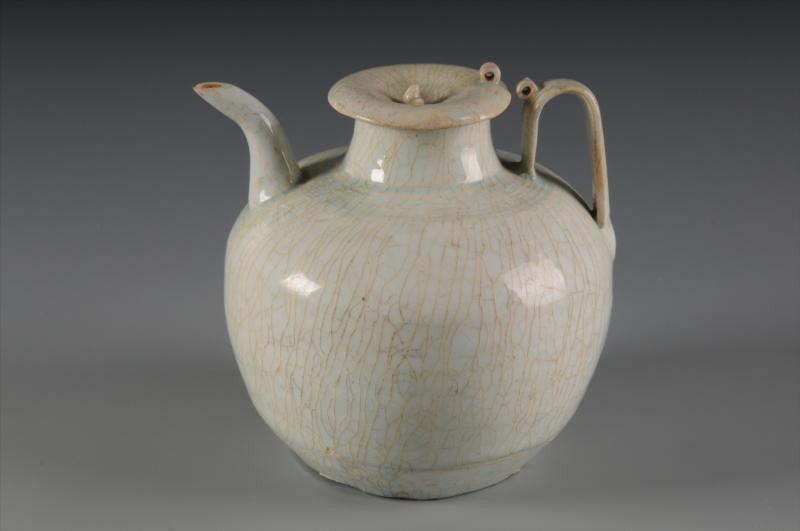

宋景德镇窑青白釉瓷执壶

宋代,景德镇瓷器烧造技艺日益精进,仿效青白玉的色调和温润的质感,创烧出青白瓷,其胎质细腻洁白,釉面光亮,釉色白中泛青,在刻有暗花的地方呈现浅淡的青绿色,因此也称“影青”;又因其釉色类玉,有“饶玉”的美称。

(三) 民俗部分

武义山川秀丽,民风淳朴,人们敬祖尚义,乡情浓郁。宜居的自然环境,延绵的宗族聚居历史,悠久的地方传统及生产生活方式,共同造就了武义的乡土文化。独特的乡土风俗,体现在人们的衣食住行中,蕴藏在人们的内心世界里,融化在武义人的血液中。所谓“家园”,就是文化认同,对脚下土地的认同。

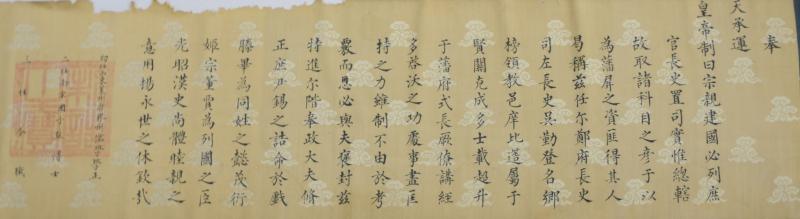

明弘治十三年(1500)吴勤夫妇褒封诰命

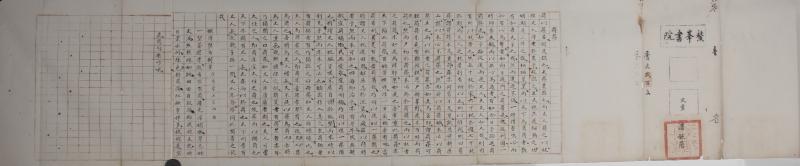

清光绪宣平县鳌峰书院潘毓藻课艺卷

拔贡,是科举制度中由地方贡入国子监生员的一种。选拔贡卷,由三部分组成:一是考生基本情况、本族谱系、师承关系等;二是试卷名次、主考官姓氏官阶和总评语;三是考试全文和考官评语。

结 语

千年流逝的岁月,在这块神奇土地上,刻下了一代代武义人探索和奋斗的痕迹,成为连接过去、现在与未来的桥梁。憧景未来,明天的武义必将更加美好!